このページの監修医師

このページの監修医師

目次

ペッサリーの使用は骨盤臓器脱(子宮脱)の保存的治療の1つです。臓器が下りてくることによる不快な症状を軽減する治療で、手術を希望しない方や手術までの一時的な治療に使われます。

ペッサリーの大きさはさまざまで、病院で先生がフィッテイングを行い使用するサイズが決まります。

定期的に通院して膣洗浄を行い、新しいものと交換する必要がありますが、ペッサリーの入れ方や外し方を教えてくれる施設では、患者様自身でペッサリーの自己脱着が可能です。

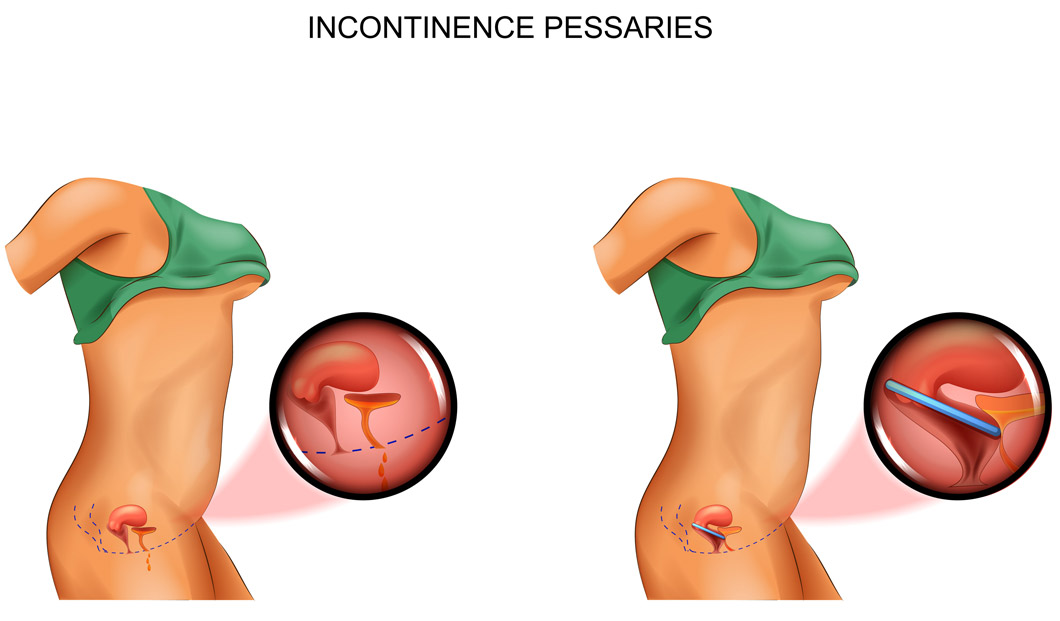

ペッサリーには複数の種類があり、臓器を下から支えるタイプとスペースを占拠して臓器脱を防ぐタイプに分かれます。

臓器を支えるタイプには、リング型やキノコのような形をしたゲルホーン型があり、日本で主に使用されているのはリング型のペッサリーです。

自己負担にはなりますが、ドーナツ型やキューブ型があります。

骨盤臓器脱(子宮脱)の症状や子宮摘出後など、通常のリングペッサリーが合わない場合には、ドーナツ型やゲルホーン型、キューブ型を試されるケースもあります。

▼ ペッサリー装着図

子宮や膀胱、直腸など骨盤にある臓器が下がってきて、膣から体外に出てしまう病気です。

下腹部の違和感や入浴時に洗うときに何かが手に触れるというのが初期症状です。進行すると常に股の間に違和感がでたり、排泄に難が生じたりします。さらに悪化すると、下着に擦れて出血し、痛みで歩行が困難になるなど日常生活に支障をきたします。

出産や加齢によって、臓器を支える筋肉が衰えることが主な原因です。また、日常的に腹圧がかかる動きが多い方は、骨盤臓器脱になりやすい傾向があります。具体的には、慢性的な咳や便秘の症状がある方、仕事などで重い荷物を持つことが多い方、肥満体型の方などです。

恥ずかしさから受診をためらう患者さんが多いですが、治療は早く始めるに越したことはありません。昔から多くの女性が悩んでいる病気です。心当たりがあれば、ためらわず専門医を受診しましょう。

骨盤臓器脱とは、別名「性器脱」「膣脱」ともいわれ、骨盤内の子宮、膀胱、尿道、小腸、直腸などの臓器を支える骨盤底を構成している筋肉や靭帯が弱くなるために、それら臓器が下垂してくる病気です。

ペッサリーを脱着する方法は、病院で交換する方法と自己脱着する方法があります。

病院でペッサリーを交換する場合は、1か月から3か月ごとに受診して膣内の状態の確認と洗浄を行い、ペッサリーを交換します。患者さんは、医療者に管理してもらう安心感がありますが、数か月間膣内に異物を入れたままの状態になります。

おりものの増加や悪臭が起こる場合が多く、自己脱着に比べ膣壁びらんや膣壁への陥入のリスクが高まります。

最初は抵抗がある患者さんもいますが、脱着方法を一度習得してしまえば簡単に行えます。

基本的には就寝前の入浴時などに外し、起床したら挿入するというタイミングです。必要なときに自身で脱着を行えるので、排便時に気になる場合や性行為の前に外すことができます。

自己脱着を行う場合も、定期的な受診が必要ですが、病院で脱着するよりも受診の頻度は少なく済みます。

ペッサリーは簡便で、合併症などで手術を受けられない人にも使えます。

異物のため、感染のリスクがあります。また装着による痛み、違和感、出血、排尿困難、排便困難、悪臭、おりものの増加などが起こります。長期使用することにより、膣壁にびらん、肉芽が生じたりもします。

ペッサリーは正しく使わないと感染症の原因となるほか、痛みによって生活に支障がでることもあります。通院せずにペッサリーを挿入したまま使い続けると、トラブルのリスクが高まります。膣壁が傷つき、炎症がおこると直ぐには手術をすることはできません。

また、人によって身体の形は異なるため、中にはペッサリーが合わないという方もいらっしゃいます。

ペッサリーを使うことによる痛みや、合わなかったときの対処法について詳しくは以下をご覧ください。

サポーター、ペッサリー、リングが痛い…骨盤臓器脱の医療機器には何がある?

骨盤臓器脱は多くの女性が悩まされる病気で、放置しても命にかかわるわけではないですが、一度発症すると何か対策をしない限り、自然治癒は難しい病気です。

軽度であれば保存的療法で経過観察する場合がありますが、進行してくると根本的に治療するには手術するしかないのです。

ペッサリーの使用においては、異物を体内に入れることによるさまざまなリスクを伴います。

ペッサリーは一度着用すると膣内に入れっぱなしになります。また、3ヵ月に一度程度、定期的に受診する必要があります。前述したように、感染や膣内びらんなどを起こす可能性があり、おりものが増えニオイが気になる方も多くいるのがペッサリーの欠点です。

病院での定期検査では、膣内を洗浄したりペッサリーを新しいもに交換したりします。医師によって管理される安心感はありますが、通院スケジュールにそって通院する必要があります。挿入して終わりではなく、挿入時の注意事項やトラブルがあることを知ったうえで使用する必要があります。

ペッサリーを使用するのなら、定期的な通院は不可欠です。通院せずにペッサリーを挿入したまま使い続けると、トラブルのリスクが高まります。膣壁が傷つき、炎症がおこると直ぐには手術をすることはできません。

ペッサリーは、フィッティングして個人にあったサイズのものを使用することになりますが、それでも人によってはペッサリーが身体に合わず、ペッサリーが脱落したり、痛みや異物感が続くことがあります。膣壁が傷ついてしまうので、不具合があるときは無理して使い続けないようにし、他の方法を検討しましょう。

ペッサリーの使用をやめる場合、手術を受けられない事情がある場合や、手術までの間の保存的療法として「フェミクッション」の使用がおすすめです。フェミクッションは、膣口に柔らかいクッションをあてホルダーとサポーターで固定して臓器の脱出を防ぎます。ぜひ使用を検討してみてください。

ペッサリー購入時の注意点を事前にしっかり理解しておきましょう。

医師の管理下で使用する必要があり、病院脱着の場合、定期的な受診と交換が必要です。膣内が傷ついたり、感染症を起こしたりしていないか、ペッサリー交換時に膣内の状態を確認してもらいます。

自己脱着の場合も同様で、感染のリスクや装着の痛みなどが生じる可能性があるのには変わりません。

医療機関で保険が適用になります。サイズを合わせるために、しっかりとフィッティングすることが大切です。小さすぎるとすぐ脱落し、大きすぎると痛みが出ることがあります。

保険適用外のものは自費になりますが、多くの種類から自分の症状に合うものを選択可能です

ペッサリーにはもう一つ、避妊用として使われるものがあります。骨盤臓器脱用のものとは異なります。日本国内ではあまり一般的ではありませんが「バリア法」と呼ばれ、子宮内への精子の侵入を物理的に阻止する避妊法です。コンドーム、ペッサリー、子宮頚管キャップ、避妊用スポンジ、殺精子剤などがあります。

避妊具としてのペッサリーは、ドームの形をしたゴム製のカップで、子宮頚部にかぶせて子宮内への精子の侵入を防ぎます。

最近のものはシリコンでできていて、柔らかく耐久性もあります。サイズは1つのサイズで殆どの女性に合うとされています。

使い方は、性交前に挿入し、性交後も数時間から8時間程度はそのまま装着した状態にし、24時間以内に外す必要があります。この時に殺精子剤を併用する必要があります。

洗って繰り返し使用できますが、破れていないか定期的に確認する必要があります。

フェミクッションは、ペッサリーなど既存の治療法が合わない方でも使える医療機器です。

ペッサリーではどうしても違和感が強く痛みのために装着できないという方や、腹圧等ですぐに外れてしまう方、ペッサリーでの治療を希望されない方にもご利用いただけます。

また、ペッサリーの使用においては、比較的おりものの増加や悪臭が起こりにくいとされる自己脱着をされる場合でも、感染症や炎症、膣壁びらんのリスクは残ります。

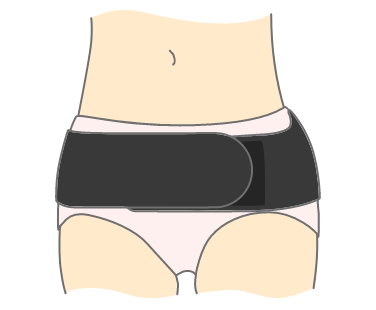

一方でフェミクッションは、膣口をクッションでおさえ、ホルダーとサポーターで押上げて保持することにより、腹圧がかかったときに臓器が外に出ることを防ぎます。安全性の高い素材でできたクッションを膣口に当てて使用するもので、体内に挿入したり留置したりするものではありません。

骨盤ベルトは医療機器ではありません。骨盤矯正などでは骨盤臓器脱の改善は見込めません。使用により悪化する場合があります。

| フェミクッション | 骨盤ベルト | |

|---|---|---|

| 圧迫の方向 | ||

| 圧迫の方向 | 下から上への圧迫(吊り上げ) | 横方向の圧迫 |

| 圧迫する臓器 | ||

| 圧迫する臓器 | 脱出した骨盤臓器 | 骨盤の骨 |

| 圧迫するメカニズム | ||

| 圧迫するメカニズム |

①膣内までクッションで優しく持ち上げる ②縦ベルトによる吊り上げ

|

骨盤臓器に対する圧迫効果なし

|

| 骨盤臓器脱に対する 効果 |

||

| 骨盤臓器脱に対する 効果 |

有用 | 無効(骨や靭帯の可動性は出産直後でも1cm未満のため) ※腹部に巻くと腹圧が高まり悪化する |

| 骨盤臓器脱による 排尿障害に対する効果 |

||

| 骨盤臓器脱による 排尿障害に対する効果 |

有用 | 無効(上記理由による) ※腹部に巻くと腹圧が高まり悪化する |

| 骨盤臓器脱による 排便障害に対する効果 |

||

| 骨盤臓器脱による 排便障害に対する効果 |

有用 | 無効(上記理由による) ※腹部に巻くと腹圧が高まり悪化する |

| 国の認定 | ||

| 国の認定 | 医療機器 | 雑品 ※効能効果を謳うことこはできない 骨盤臓器脱や尿失禁の効果があると言って 売られている商品があるのでご注意ください |

フェミクッションは、クッション・ホルダー・サポーターを組み合わせて使用します。

クッションは臓器を受け止める役割、ホルダーはクッションのずれ防止とおりものや尿漏れの吸収をする役割、サポーターはベルトを使って固定する役割です。

患者さんご自身で簡単に着脱でき、履くだけで骨盤臓器脱の症状を緩和できます。臓器や膣粘膜に負担を与えることなく進行を防げる医療機器で、感染や合併症の心配も低く安心してご使用いただけます。

婦人科や泌尿器科など多くの施設で使われている商品ですが、一般の方もご購入いただけます。

フェミクッションは、医療機器の中でも、クラスⅠに分類される医療機器で、患者様個人でご購入いただくというカテゴリーです。

クラスⅠの医療機器は医師による処方箋は不要で、病院の売店やドラッグストアー、ECサイトなどでも購入が可能です。三井メディカルジャパンがつらい症状でお悩みの患者様のために開発した、入手していただきやすい製品です。

フェミクッションには、骨盤臓器脱の患者様にとって多くのメリットがあります。

フェミクッションには、以下のようなデメリットも存在します。

フェミクッションは保険の適用はありませんが、確定申告時に医療費控除(年間10万円を超えた場合)を受けられます。

また、生活保護を受給されている方は、あくまでも市町村の判断にはなりますが医療機器の購入に対する医療扶助の対象になります。

保険適用や費用については、こちらの記事で詳しくご案内しています。

「フェミクッションは保険適用で使えますか?骨盤臓器脱を保険適用で治したい」

フックで脱着するミディタイプ・マジックテープを使用したらくらくタイプ・ジッパーを使用したコットンタイプがあります。らくらくタイプかジッパータイプを選んでいただくと比較的スムーズに脱着できます。

以下に当てはまる方は、フェミクッションのご利用をご検討ください。

クッション・ホルダー・サポーターについて紹介します。

表面はとても柔らかく、人体に影響が少ないとされているシリコーンゴム100%を使用。内部のクッション剤が振動を吸収し、臓器をやさしく受け止めます。身体の動きに合わせてクッションが前後するので、違和感なく運動を行なったり、日常生活ができます。サイズはS・M・Lの3種類で、膣口や出てきている臓器の大きさや症状に合わせて選べます。

ホルダーは、尿漏れやおりものを吸収するナプキンのような役割と、クッションを固定する役割があります。膣内へクッションが入っていくことを防ぎ、安心・安全に使用いただくための構成品です。ホルダーはフリーサイズで、どのサイズのクッションも同じホルダーをご利用いただけます。またホルダーは、身体の動きに合わせてクッションが前後するのを手伝うので、違和感なく装着いただけます。

生地の上から縦と横のベルトを調整して使用します。クッションを膣口に密着させて固定するための構成品です。下着を履くような感覚でご利用いただけます。全ての素材は伸縮性も高く、お手洗いなどで素早い着脱が可能な「らくらくサポーター」や、「ジッパーサポーター」のご用意もあります。

クッションをホルダーにセットして、サポーターに固定します。

クッション部分が膣口にあたるようにサポーターを履きます。慣れるまでは、横になった状態だと履きやすいです。必ず臓器が収まった状態で履きましょう。

横ベルトを腰骨に引っかけ、縦のベルトで持ち上げて調整し、クッションを膣口に密着させた状態で固定します。横と縦のベルトは一度調節すれば、その後はお洗濯などでずれることはありません。

ミディーサポーターの場合は横ベルトを外し、その他のサポータは前を開き、サポーターを下して排泄します。排泄後は、臓器が出ていなければそのまま再度装着可能です。もし臓器が出ている場合は、体内に収めてから装着して下さい。

一日の終わりには取り外してお手入れをしてください。

ホルダーとサポーターは手洗いもしくはネットに入れて洗濯し、軽く脱水して乾かします。クッションは、付属の洗浄栓で裏側の穴をふさいでから石鹸で洗います。

ネットで販売されている商品の中には、骨盤臓器脱の効能効果をうたっていても医療機器でないものも存在しています。骨盤矯正などでは骨盤臓器脱の症状の改善は見込めませんので充分に注意が必要です。使用することにより悪化する場合があります。

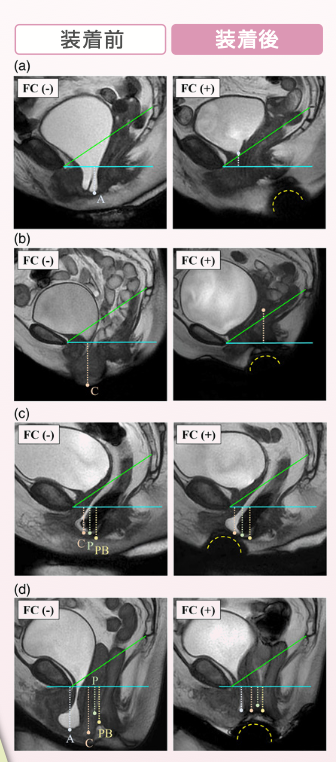

下のMRI画像は、骨盤臓器脱の患者様へフェミクッションを装着する前と、装着した後のものです。上から、(a) 膀胱瘤、 (b) 子宮脱、(c) 小腸瘤と 直腸瘤、(d) 完全脱 となります。

黄色の点線(半球状)がフェミクッション(FC(+))の位置です。すべての患者様において、フェミクッションの装着によって脱出臓器を高い位置に支え、骨盤臓器脱が改善されているのがわかります。

出典 Nomura Y, Yoshimura Y, et al: Magnetic resonance imaging evaluation of the effectiveness of FemiCushion in pelvic organ prolapse. J. Obstet. Gynaecol. Res., 48(5): 1255-1264, 2022

永尾 光一 先生

東邦大学 医学部教授(泌尿器科学講座)

東邦大学医療センター大森病院 リプロダクションセンター

東邦大学医療センター大森病院 尿路再建(泌尿器科・形成外科)センター長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

所属医療機関

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役

三井 桂子

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役。日本における女性疾患についての認知や理解度の低さに危機感をおぼえ、医療機器開発に着手。子宮脱をはじめとする骨盤臓器脱の治療に用いる「フェミクッション」を開発し、三井メディカルジャパンを通じて発売。

スターターキット ライトネット購入限定

まずは試してみたい

という⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(ミディベージュサポーター)

・クッション 3個(S・M・L各サイズ1個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※スターターキット ライトをご選択の方はミディベージュサポーターのみとなります。

スターターキット

普段の⽣活でしっかり

使いたい⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(次の項目で種類・サイズを選択ください)

・クッション 6個(S・M・L各サイズ2個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※コットンの特注サイズは現在在庫切れです。