このページの監修医師

このページの監修医師

子宮が降りてくる感覚があり、病気なのではないかと不安に感じていませんか。

下腹部の違和感や、尿漏れを伴っている場合、子宮脱の可能性があります。子宮脱は、加齢や出産を経験した女性がなりやすく、初期症状に気づきにくいことが特徴です。

本記事では、子宮脱の原因や有効な治療法を詳しく紹介します。子宮が降りてくる感覚を早期に解消したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

子宮が降りてくる感覚の原因は、子宮下垂かもしれません。子宮下垂とは、子宮の位置が左右の坐骨棘を結ぶラインより下がっているものの、外に出ないまま腟の中に収まっている状態をいいます。骨盤を形成する坐骨の内側にあるくぼみが坐骨棘です。

子宮下垂は子宮脱の初期症状の1つであり、自然には治らない病です。子宮脱を放置すると病が進行するため、子宮下垂以外の辛い症状が表れかねません。子宮下垂かもしれないと感じたら、早期に対策することをおすすめします。

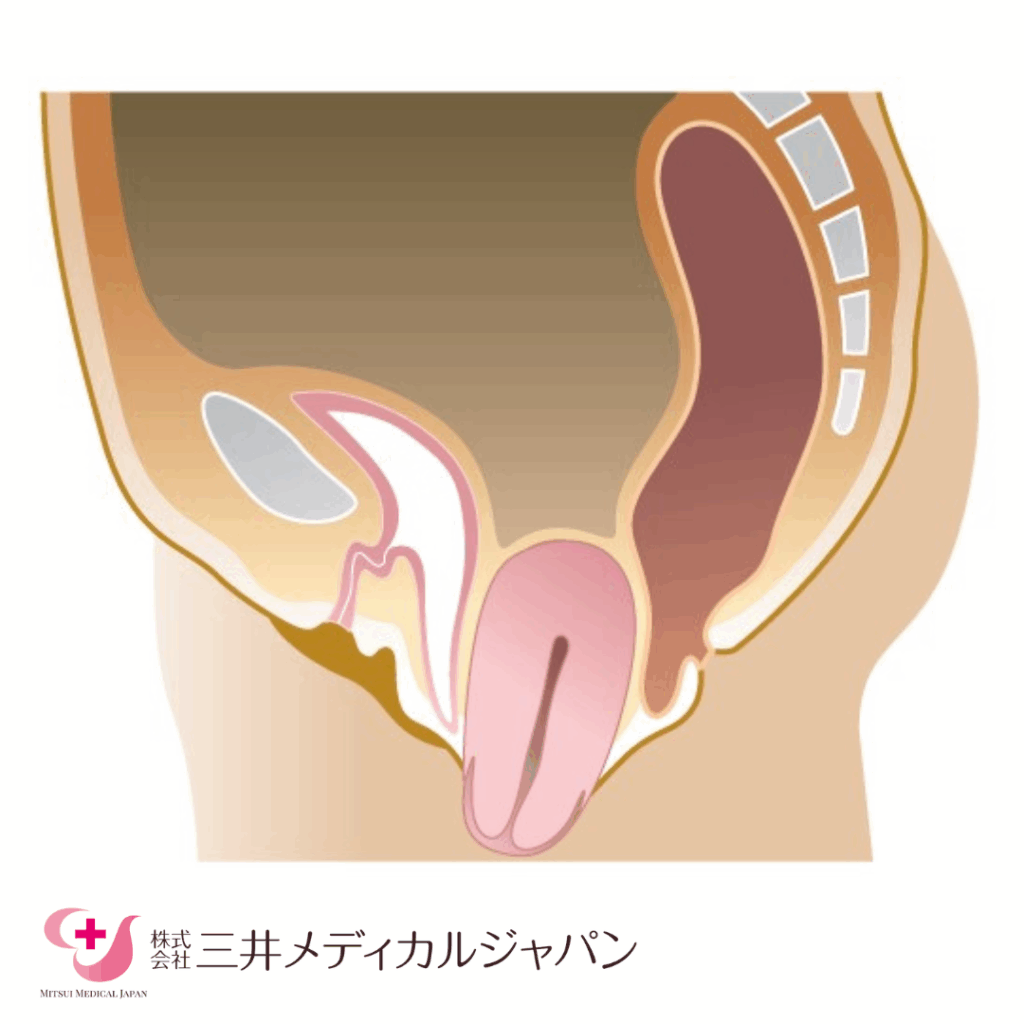

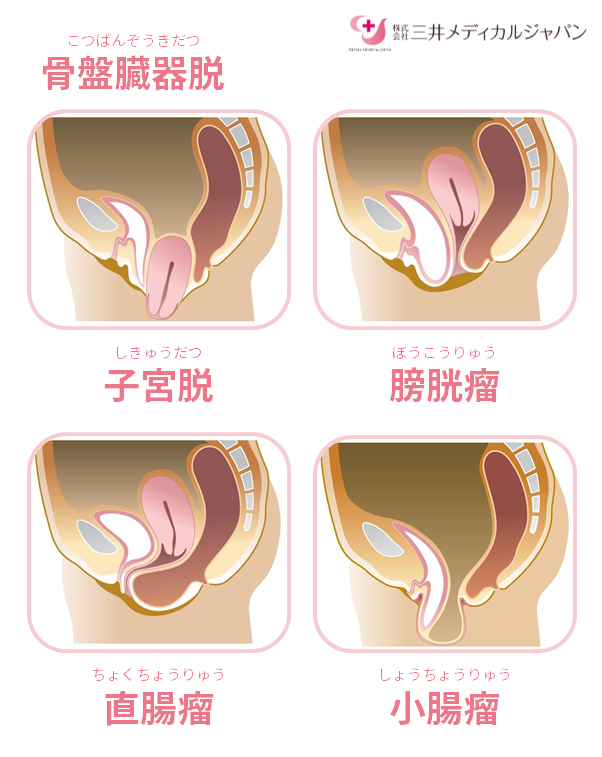

子宮脱とは、子宮下垂の症状が進み、子宮が腟の外に脱出した状態です。子宮以外に膀胱や直腸が同時に下がっているケースもあり、総称して「骨盤臓器脱」と呼ばれます。

子宮脱を含む骨盤臓器脱は、妊娠・出産や加齢、閉経後のホルモンの変化が原因となり、骨盤底筋や靭帯が弱くなることで発症します。発症する人の割合や、重症度分類について理解を深めましょう。

子宮が降りてくる感覚や脱出して違和感を伴う子宮脱は、一般女性のうち14%に見られるという研究結果があります。

出産経験のある方では、約4割が何らかの骨盤臓器脱を発症するといわれており、分娩回数が多いほどリスクは高くなる傾向です。

しかし、子宮脱は自覚症状が乏しい場合も多く、デリケートな部位の悩みであるため、発症しても受診しない方も見られがちです。実際には14%よりも多くの女性が、子宮脱で悩んでいると考えられます。

子宮脱を含む骨盤臓器脱は、POP-Q(Pelvic Organ Prolapse Quantification)法という国際的な指標で重症度を判断します。以下は、骨盤臓器脱の重症度と症状の一覧です。

| 重要度 | 症状 |

|---|---|

| Stage 0 | 子宮は脱出していない(正常な位置) |

| Stage Ⅰ | 子宮が下垂している(入り口から1cm以上奥にある) |

| Stage Ⅱ | 腟口の1cm上~1cm下の範囲で脱出している |

| Stage Ⅲ | 腟の外に子宮が1cm以上出ている |

| Stage Ⅳ | 腟の外に子宮全体が出てきている |

股の間に何か挟まっているような違和感を放置していると、症状が進行し、重症度が高くなりかねません。初期症状に気づけるかが、子宮脱の重症化を避ける鍵となります。

子宮脱の発症にいち早く気づき適切な検査・治療を受けるために、以下をしっかりと理解しましょう。

自身に当てはまる症状がないか、ぜひ参考にしてください。

子宮脱の注意したい初期症状は、子宮が降りてくる感覚です。子宮脱を発症している場合、朝に比べて夕方に不快感が強まる方も多く見られます。

初期の段階では、常に子宮が降りていると感じるわけではありません。初期症状に気づきやすい場面は、以下のとおりです。

違和感は、座ると伴わなくなる特徴もあります。子宮が降りてくる感覚が伴うタイミングを把握できるよう、自分の体を注意深くチェックしてください。

ただし、子宮脱の初期は、無症状である場合がほとんどであり、重症化して気づくケースも多々あります。重症化し手術の必要性が高まる前に、対策を行いましょう。

以下の症状に思い当たる場合、子宮脱の疑いがあります。

外陰部にコリコリした感触がある理由は、腟から子宮頚部が出ているためです。症状が進行すれば、膀胱や直腸などの臓器も一緒に下がることもあります。

脱出した臓器を放置すると、下着と擦れ、痛みや出血・感染の原因となり、次第に歩行が困難になるかもしれません。違和感程度の症状が軽いうちに医療機関を受診し、今の状態を評価してもらいましょう。

子宮が降りてくる感覚があった場合は、以下の女性生殖器や骨盤内器官の疾患を専門的に診る外来に相談してください。

子宮脱か判断できない場合は、婦人科の受診を推奨します。婦人科は子宮や腟といった女性生殖器の専門家であるうえ、女性ホルモンの相談も可能です。閉経後に女性ホルモンの分泌低下によって子宮脱になった方は、ホルモンバランスの不調にも対応してもらえます。

泌尿器科は、尿漏れや排尿困難といった排泄トラブルを合併しているときに適した相談先です。

ウロギネコロジーとは、婦人科と泌尿器科の領域をあわせもった診療専門科で、骨盤臓器脱について包括的な対応が受けられます。

子宮を含む下腹部の「おかしいな」といった感覚の原因は、子宮脱だけとは限りません。以下の症状は、子宮がんやカンジダ症、膀胱炎などでも表れます。

自己判断はせず、体に異変を感じたら早めに医療機関を受診して、検査・治療を受けましょう。

子宮脱は、以下の原因により、骨盤の中にある臓器を支える筋肉(骨盤底筋)の筋力が低下し、子宮や腟が下がることで起こります。

最もリスクが高い子宮脱の原因は出産です。帝王切開よりも経腟分娩を複数回経験している場合、骨盤底への負担が大きく、閉経を迎える頃に子宮脱が起こりやすいといえます。

加齢による女性ホルモンの減少も、骨盤を支える筋肉や靭帯などが弱くなる原因です。便秘や気管支炎・喘息など、日常的に腹圧をかける習慣があると、骨盤底筋のゆるみにつながります。

女性なら誰でも子宮脱を発症する可能性があります。「自分は関係ない」と思わずに、日頃から骨盤底筋の機能維持を意識した生活が大切です。

子宮脱の予防に効果的な方法は、以下のとおりです。

発症すると日常で不便な思いをしやすいため、予防法について理解を深め、早めに対策しましょう。

出産を予定しており、子宮脱を予防したいと考えている方は、経腟分娩にこだわらないことが大切です。

以下の出産は、骨盤底の筋肉や神経に負担がかかり、子宮脱のリスクを高めます。

母体と子どもを守るために医師から帝王切開を勧められた場合は、提案を受け入れることも選択肢の1つです。いまだに「痛みに耐えてこそ良い母親になれる」という心ない言葉が聞かれるものの、出産方法に優劣はありません。

出産方法に関わらず、赤ちゃんを無事に迎え、母子ともに健康であることが最も重要です。周囲の声に惑わされず、自分と赤ちゃんを大切にする決断が、将来の子宮脱予防にも役立ちます。

骨盤底筋を鍛えることは、子宮脱の予防法の1つです。

仰向けになり、腟を引き上げるイメージで肛門付近に5秒間ほど力を入れたのち、緩める動作を1分行いましょう。「力を入れて緩める」の動作は、10セットを目標に続けてください。スクワットも骨盤底筋を鍛える際に有効です。

運動を2ヵ月以上継続することで、約6割の方に尿漏れといった骨盤底筋の低下による症状の改善が見られました。即効性のある方法ではありませんが、毎日少しずつ取り組むと効果が期待できます。

骨盤底筋の筋力低下は子宮脱を引き起こす大きな要因です。閉経が近づき女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が低下すると、骨盤底筋の機能低下が顕著になるため、早めに鍛えておくと予防につながります。

肥満にならないよう気をつけることも、子宮脱の予防法の1つです。内臓脂肪の増加により、子宮や膀胱を圧迫し、子宮脱になるおそれがあります。

体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出するBMIの数値が、25以上になると肥満だと判定されます。

肥満を防ぐための生活習慣のポイントは、以下のとおりです。

生活習慣の改善を意識するよう心がけて、肥満を予防しましょう。

便秘の予防や改善によって、子宮脱になるリスクを軽減できます。便秘が続き排便時にいきむと、下腹部に強い圧がかかり、骨盤底に負担がかかりやすくなります。

便秘の予防や改善に効果的な方法は、以下のとおりです。

生活習慣を見直しても、なかなか改善しないというケースもあるでしょう。長期間便秘に悩んでいる場合は、消化器内科を受診して治療を受けることも選択肢の1つです。

子宮脱の治療法は、以下のとおりです。

重症度やライフスタイル・健康状態によって、子宮脱の治療法は変わります。臓器が完全に骨盤から出ている場合にも効果的な治療を紹介するので、子宮が降りてくる感覚に悩んでいる方は参考にしてください。

骨盤から出た子宮を元の位置に戻す方法の1つが、ペッサリー療法です。ペッサリーとは、下がった骨盤内臓器を支えるために腟内に入れる器具です。使用することで、子宮を正しい位置に支えられ、不快な症状を緩和できます。

異物を体内に入れるペッサリー療法には、以下のリスクを伴います。

自身で着脱できるタイプを選択している方でも、ペッサリーの交換や合併症のチェックのために、定期的に通院しなければなりません。

子宮脱を根本的に治療したい場合、以下の手術療法を勧められることがあります。

| 術式 | 詳細 |

|---|---|

| 膣式子宮全摘術+前後膣壁形成術 | 子宮を摘出し腟のゆるみを縫い縮める |

| 経腟メッシュ手術(TVM) | 腟からメッシュを挿入して臓器の支持機能を補強する |

| 腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC) | 腹腔鏡を使いメッシュで腟を仙骨に固定する |

| 腟閉鎖術 | 腟を閉じることで臓器の脱出を防ぐ |

手術法を選択する際は、患者さんの年齢や健康状態などをもとに、医師による総合的な判断が必要です。方法によって再発のしやすさや術後の性生活・妊娠の可否が異なるので、ライフスタイルに合った選択が求められます。

子宮脱の手術に抵抗感があったり、ペッサリーが合わなかったりした場合は、フェミクッションの使用がおすすめです。

フェミクッションは、子宮脱をはじめとした骨盤臓器脱の予防や症状の改善が期待できる医療機器です。脱出した臓器が元の状態に収まるよう腟をクッションで支え、サポーターとベルトで固定する構造のため、身体的な負担が少ないといえます。

下着のように着用できるフェミクッションは、自宅で繰り返し洗濯できます。清潔さを保ちながら、気軽に装着が可能です。

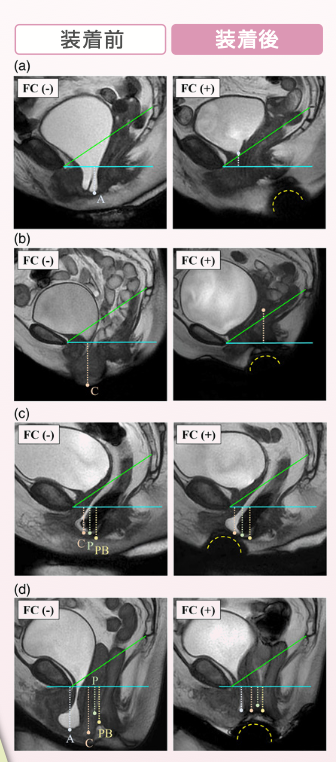

フェミクッションの効果は、下図のMRI画像でも証明されています。

上から(a)膀胱瘤(b)子宮脱(c)小腸瘤と直腸瘤(d)完全脱の患者さんを撮影した画像です。左がフェミクッション装着前、右が1ヵ月使用したあとの写真です。

黄色の点線がフェミクッションで、いずれの症状でも脱出した臓器が高い位置で支えられていることが確認できます。

子宮が降りてくる不快感を改善したいなら、ぜひフェミクッションの活用をご検討ください。フェミクッションであれば、手術やペッサリーのように合併症やリスクを心配することなく、子宮脱の改善が期待できます。

症状が悪化すれば、排尿困難や日常動作に不便を感じる場面が増えかねません。

フェミクッションの活用により、子宮脱による不快感の解消が可能です。定期的な通院も不要なため、普段から気軽に利用できます。

装着後すぐに症状の緩和を感じられることも、フェミクッションの特徴です。子宮が降りてくる感覚を解消し、日常を快適に過ごしたい方は、フェミクッションをぜひ試してください。

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役

三井 桂子

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役。日本における女性疾患についての認知や理解度の低さに危機感をおぼえ、医療機器開発に着手。子宮脱をはじめとする骨盤臓器脱の治療に用いる「フェミクッション」を開発し、三井メディカルジャパンを通じて発売。

目次1 三井社長についての質問2 フェミクッション開発経緯3 三井社長の想い4 フェミクッションの効果・優位性4.1 当社の提携医療機関5 今後の展望6 患者さんへのメッセージ 三井社長についての質問 本日は、三井メ…

続きを読む50代を迎えて精神的な不調や腟の違和感が表れ始め、「更年期症状ではないか」と不安を感じていませんか。 エストロゲン(女性ホルモン)低下は加齢といった原因で起こり、多くの女性がさまざまな症状を経験します。…

続きを読む「子宮脱のような症状があるけれど、何科を受診すれば良いかわからない」とお困りではありませんか。 近年、女性特有の悩みである子宮脱のような骨盤臓器脱を治療できる診療科が増えてきています。しかし、骨盤臓器…

続きを読むFemicushion™: UNICAMP – Urology Department – Campinas – Brazil 目次1 要旨1.1 導入と目的1.2 患者 […]

続きを読むスターターキット ライトネット購入限定

まずは試してみたい

という⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(ミディベージュサポーター)

・クッション 3個(S・M・L各サイズ1個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※スターターキット ライトをご選択の方はミディベージュサポーターのみとなります。

スターターキット

普段の⽣活でしっかり

使いたい⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(次の項目で種類・サイズを選択ください)

・クッション 6個(S・M・L各サイズ2個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※コットンの特注サイズは現在在庫切れです。