このページの監修医師

このページの監修医師

膀胱瘤の気になる症状があるけれど手術しか治療法がないと聞き、受診をためらっていませんか。

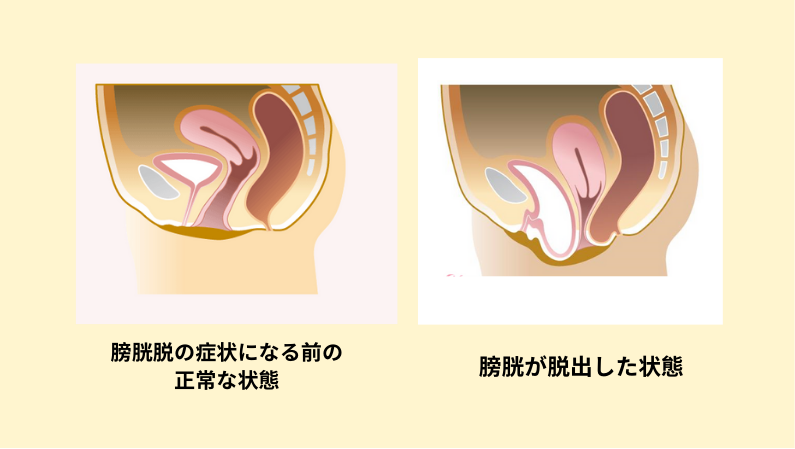

骨盤臓器脱は、骨盤内の臓器が下がり、腟外に出てしまう病気です。膀胱が腟壁とともに脱出してくる「膀胱瘤(ぼうこうりゅう)」は、尿漏れや排尿障害を引き起こし、生活の質(QOL)が著しく低下する恐れがあります。

腟に何かが挟まっているような感覚や下腹部の違和感などの初期症状を放置すると、腟の外に出た臓器が下着と擦れて出血し、歩けなくなることもあるでしょう。

本記事では、膀胱瘤についての基礎知識から、手術やセルフケア方法まで詳しく解説します。当てはまる症状がある方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

膀胱瘤は女性特有の病気である骨盤臓器脱の1つで、骨盤底筋の力が弱くなり、膀胱が腟側に飛び出して瘤(こぶ)のようになる疾患です。

膀胱は骨盤底筋や靭帯によって下から支えられていますが、筋力が弱まると支持力が低下し、本来の位置よりも下がってしまいます。さらに症状が進行することで、膀胱が腟から体外へ脱出します。

膀胱瘤は単独で発症するケースは少なく、尿道や隣接している子宮・直腸の下垂をともなう場合がほとんどです。

気になる症状や兆候が見られる際は、医療機関を受診してください。

膀胱瘤では、次のような症状が表れます。

・骨盤内や腟が圧迫されるような違和感

・下腹部の不快感

・座るとピンポン玉の上にのっているような感覚

・残尿感・排尿困難

・繰り返す膀胱炎

・性行為中の痛み

初期の膀胱瘤には自覚症状がほとんどありません。多少の違和感や尿漏れがあっても、「歳のせいだろう」と放置するケースも多く、膀胱瘤を疑う方はまれです。しかし、違和感を放置することで進行し、手術が必要になる場合もあります。

膀胱瘤になると腟側に膨らんだ瘤の部分に尿がたまるため、排尿障害が起こります。常に残尿感がある、尿が出にくい、何度もトイレに行くといった症状により、QOLの低下につながりかねません。

症状がさらに進行することにより膀胱が下垂し、陰部でピンポン玉のようなものに触れたり、股に何か挟まっている感覚が生じたりします。

重度になると、膀胱が腟壁とともに常に体外へ飛び出した状態になります。擦れて痛い、歩きにくいなど歩行困難に至ることもあるため、治療が必要です。

骨盤底筋の力が弱くなり膀胱瘤を発症する原因には、次のような理由が挙げられます。

・加齢

・妊娠・出産

・生活習慣や慢性的な疾患

膀胱瘤の直接の原因は、ハンモックのように下から臓器を支えている骨盤底の脆弱化です。

加齢によって全身の筋肉が衰えるように、臓器を支えている骨盤底筋も弱くなります。更年期の女性は、筋肉の維持に関与しているエストロゲン(女性ホルモン)の分泌が著しく減少するため、膀胱瘤のリスクが高まります。

妊娠や出産も、骨盤底筋を傷つけ、脆弱化させる大きな要因だといわれており、経産婦の方に骨盤臓器脱を発症する患者さんが多い理由の1つです。

腹圧がかかり、骨盤底筋にダメージを与える生活習慣や疾患が、膀胱瘤につながる可能性もあります。

喘息やアレルギーで慢性的な咳が続く疾患や内臓脂肪が多い肥満体型、長時間の立ち仕事は、常に腹圧がかかっている状態です。重い荷物を持ち上げる作業や排便時に強くいきむ動作も瞬発的に強い腹圧がかかるため、膀胱瘤になるリスクが高い行動といえます。

膀胱瘤を放置した場合のリスクは以下のとおりです。

・症状が悪化する

・日常生活に支障が出る

・感染症にかかる

違和感を放置すると、症状が悪化し、残尿感や頻尿・失禁などで日常生活に支障が出るようになります。

膀胱が体内から脱出した場合、皮膚や下着と擦れて痛みや出血の原因になるだけでなく、感染症にかかる可能性があります。

膀胱瘤は時間が経過しても、自然に完治する疾患ではありません。適切な対処を行わないと、膀胱炎や腎盂腎炎、ひどい場合には腎不全のような重大な病気につながる恐れがあり危険です。

恥ずかしさや年齢のせいと初期症状を軽視しがちですが、異変に気づいた際はなるべく早く医療機関に相談してください。

膀胱瘤は自然には治らないため、根本的治療を望むなら手術が必要です。症状が軽度の場合は、保存的治療法で症状を和らげながら経過観察することが一般的です。臓器の脱出の程度が強くなり、日常生活に支障が出るようになると手術を検討します。

膀胱瘤の手術について、詳しく紹介します。

膀胱瘤の主な手術方法は、次のとおりです。

・腟前壁縫縮術

・経腟メッシュ手術(TVM手術)

・腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)

・ロボット支援下仙骨腟固定術(RSC・RASC)

手術は大きくわけて、自身の組織を使用する方法と、体にやさしい素材で作られた人工的なメッシュを用いて補強する術式に分類されます。それぞれメリット・デメリットがあるため、事前に確認して自身にあった方法を選択してください。

膀胱瘤の手術の1つである腟前壁縫縮術は、メッシュを使わず自身の組織により弱くなった腟の前壁を補強・修復します。腟前壁縫縮術の特徴とメリット・デメリットは以下のとおりです。

| 特徴 |

・自己組織(腟前壁)を用いて修復 ・手術時間:1時間程度 ・入院期間:5〜7日程度 ・費用:12〜20万円 ・保険適応:あり(負担割合により異なる) |

|---|---|

| メリット |

・メッシュ使用による合併症を避けられる ・ステロイド使用や糖尿病など感染リスクが高いケースでも手術ができる ・通常腟から手術するのでお腹を切らないで済む |

| デメリット |

・再発の可能性がある ・便秘・性交痛などの合併症が出る恐れがある ・経腟分娩で補強箇所が破綻する可能性がある |

腟前壁縫縮術は、自身の組織を使っているため、時間の経過でゆるみが生じ膀胱瘤の再発や、ほかの骨盤臓器脱が起こる可能性があります。

経腟メッシュ手術(TVM手術)は、臓器を本来の位置に戻すために、腟から医療用のメッシュを挿入して支える力を補強する膀胱瘤の治療法です。

メッシュによる合併症が発生したことから、欧米では手術が行われなくなりました。日本では、安全性の高い「ORIHIME」という国産メッシュを使ってTVM手術が行われています。

TVM手術の特徴や、メリット・デメリットは以下のとおりです。

| 特徴 |

・メッシュで補強 ・手術時間:1〜2時間程度 ・入院期間:3〜7日程度 ・費用:14〜30万円 ・保険適応:あり(負担割合により異なる) |

|---|---|

| メリット |

・再発率が低い(10〜15%) ・体への負担が少ない |

| デメリット |

・メッシュ由来の合併症の可能性がある ・術後の性交や妊娠希望者には向かない |

TVM手術は補強力が強く、再発の可能性が低い利点がある一方、メッシュによる痛みやただれ、感染症などのリスクがあります。腟壁が固くなるため、術後に性交や妊娠を希望している方には検討が必要な術式です。

膀胱瘤の治療で行われる腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)は、お腹に開けた小さな穴から、腹腔鏡下でメッシュを挿入して骨盤底を補強する手術です。

腹部に4箇所程度開けた穴から手術器具を入れ、骨盤を支える靭帯にメッシュを直接縫いつけるため、臓器の下垂を効果的に防ぎます。

LSCの特徴やメリット・デメリットは、以下のとおりです。

| 特徴 |

・腹部に小さな穴を開け腹腔鏡(カメラ)で手術 ・メッシュを入れて補強 ・手術時間:2〜4時間程度 ・入院期間:3〜10日程度 ・費用:25〜40万円 ・保険適応:2016年4月より保険適用あり(負担割合により異なる) |

|---|---|

| メリット |

・再発率が低い ・体への負担が少ない ・術後の性交時に違和感が少ない |

| デメリット |

・手術時間が長い ・メッシュ由来の合併症の可能性がある |

性生活に与える影響が少ないとされ、若年者にもすすめられることがあります。

腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)を手術用ロボットで行う膀胱瘤の手術が「ロボット支援下仙骨腟固定術(RSC・RASC)」です。RSC・RASCでは、医師が拡大された画像を確認しながらロボットアームを操作し、手術を行います。

ロボット手術では人間よりも可動域が広くなるため、さらに繊細で安全な処置が可能です。2020年4月より保険適用の手術になっています。

| 特徴 |

・メッシュ使用 ・手術用ロボットによる術式 ・手術時間:2〜4時間程度 ・入院期間:5〜10日程度 ・費用:25~40万円程度 ・保険適応:あり(負担割合により異なる) |

|---|---|

| メリット |

・細かい処置が可能 ・術後の性交時に違和感が少ない ・出血や侵襲が少ない ・再発率が低い |

| デメリット |

・手術時間が長め ・メッシュ由来の合併症の可能性がある |

従来の方法と比較し、ロボットによる手術は出血が少なく済むため、早い回復が望めるでしょう。ただし、ロボットを使用している分、LSCよりも費用が高くなる傾向にあります。

膀胱瘤の手術を受ける際は、自身のライフスタイルや希望にあった治療法を選択するために、信頼できる医師と十分に相談することが大切です。

次のような合併症が起こるリスクがあることを、手術前に確認しておきましょう。

・痛みや出血

・感染症

・周辺臓器の損傷

・排尿障害

手術によって一時的な痛みや出血だけでなく、感染症や尿漏れ・残尿感といった排尿障害を引き起こす恐れがあります。多くは術後しばらくすると改善しますが、排尿障害や出血、耐えられない痛みが続く際は、早めに医療機関に相談してください。

術後1ヶ月程度は、無理をせずに過ごして回復につとめましょう。再発を防ぐためにも腹圧のかかる動作や作業は避けることをおすすめします。

膀胱瘤が軽症の方や、手術を希望しない・またはできない場合は、以下のようなサポート用品の使用やセルフケアといった保存的治療法で症状の緩和を図ります。

・生活習慣の見直し

・骨盤底筋体操

・ペッサリー療法

・フェミクッションの使用

膀胱瘤は自然に治ることはありません。自身の状態や症状にあわせて、無理のない範囲で治療に取り組みましょう。

手術以外に行える膀胱瘤の治療法の1つが、生活習慣の見直しです。普通に生活していても、臓器を支える骨盤底筋には重力により負荷がかかっています。負担がさらにかからないよう、以下のことを心がけてください。

・腹圧のかかる動作に注意する

・慢性的な咳を治療する

・適正体重を維持する

・便秘を解消しておく

重いものを持つときは、呼吸を止めないよう意識し、骨盤底筋を締めて運ぶと腹圧がかかりにくくなります。慢性的な咳も早期に治療しておけば、骨盤底筋へのダメージが抑えられるでしょう。

肥満や便秘は、食事の栄養バランスや水分補給に気をつけ、適度に運動をすることで改善が目指せます。

軽度の膀胱瘤であれば、手術をしなくても骨盤底筋運動により症状が改善する可能性があります。骨盤底筋体操とは、骨盤底を支える筋肉群を収縮・弛緩させて、インナーマッスルを鍛える方法です。

1.骨盤底筋の場所を確認する

2.肛門・腟・尿道を締めるように力を入れ、10秒キープする

3.力を入れた部分をゆっくりと緩める

1〜3を1セットとし、「骨盤底筋に力を入れ緩める」を繰り返し行うことで、筋肉の強化が期待できます。すでに膀胱瘤の症状がある場合だけでなく、予防段階でも有効な方法です。

立つ・座る・寝るといったさまざまな姿勢で行えるため、日常生活のなかに取り入れて1日5セット以上を目指しましょう。骨盤底筋体操を始めてから効果が出るまでには時間がかかります。効果がすぐに感じられなくても、毎日続けることが大切です。

リング状のペッサリーと呼ばれる人工物を腟内に挿入し、臓器を支える方法も、膀胱瘤を含む骨盤臓器脱の保存的治療です。手術を希望しない、またはできない場合でも、一時的な症状緩和が見込めます。

医師が定期的に交換するタイプと、自身で出し入れして洗浄・使用する方法があります。手術より身体的負担が軽く、体にやさしい素材で作られていますが、以下のようなデメリットが存在する点に注意が必要です。

・大きさが合わずに脱落することがある

・感染症のリスクがある

・装着による痛みや違和感がある

・定期的に通院しなくてはならない

デメリットを理解したうえで、十分に検討してから使用することが肝心です。

手術や体内への器具の挿入なしで膀胱瘤を治療したい方におすすめの方法として、フェミクッションの使用が挙げられます。フェミクッションは、履くだけで膀胱瘤や骨盤臓器脱の不快な症状を緩和できるサポーターです。

特殊なクッションとホルダー・サポーターを使って腟口を押し上げ、骨盤内の臓器を保持します。体の外側から支えるので、ペッサリーが装着できない方、手術や異物を体内に入れる治療に抵抗がある人でも手軽に使用できます。

フェミクッションの特徴は、次のとおりです。

・デザインが普通の下着のように見える

・装着後すぐに効果を実感できる

・洗濯して繰り返し清潔に使える

・感染症や粘膜損傷の心配が少ない

・装着した状態で運動(ウォーキングや骨盤底筋体操など)ができる

フェミクッションは使用者の声を聞き改良を続けた医療機器で、骨盤臓器脱に悩む患者さんの日常生活をサポートします。膀胱瘤をはじめとした骨盤臓器脱でお悩みの方は、ぜひフェミクッションの使用を検討してください。

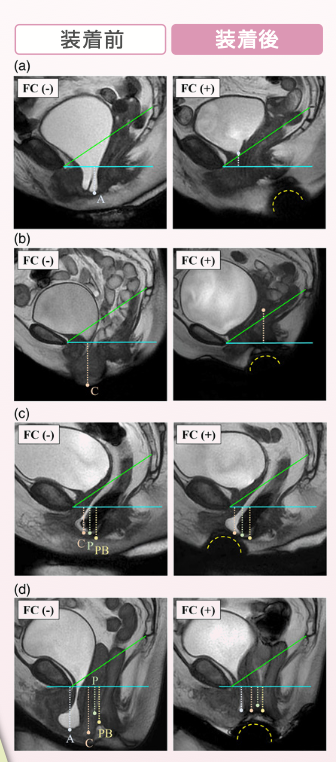

膀胱瘤を含む重度の骨盤臓器脱の患者さんに対するフェミクッション装着の有効性について、MRIを用いた調査結果が報告されています。

以下は、(a)膀胱瘤(b)子宮脱(c)腸瘤および直腸瘤(d)完全に外反したケースで、フェミクッションの装着前後を比較したMRI画像です。

黄色の破線はフェミクッションを利用した際の臓器のおさまり具合を示しています。(a)の膀胱瘤をはじめ、調査を行なったすべての骨盤臓器脱の患者さんで、装着によって脱出の改善が見られました。

膀胱瘤でお悩みの方は、フェミクッションをぜひご利用ください。

フェミクッションは女性開発者により、骨盤臓器脱の気になる症状を改善する目的で作られた医療機器です。下着のようなデザインで人目が気になりにくく、ご自身で簡単に装着や洗い替えができるよう設計されています。

ペッサリーが合わない場合や手術を躊躇されている方でも、フェミクッションであれば体に負担をかけずに使用可能です。

スターターキットもご用意しておりますので、膀胱瘤をはじめとする骨盤臓器脱の症状でお困りの方は、フェミクッションでの治療をご検討ください。

永尾 光一 先生

銀座リプロ外科 院長

前・東邦大学泌尿器科教授

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役

三井 桂子

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役。日本における女性疾患についての認知や理解度の低さに危機感をおぼえ、医療機器開発に着手。子宮脱をはじめとする骨盤臓器脱の治療に用いる「フェミクッション」を開発し、三井メディカルジャパンを通じて発売。

スターターキット ライトネット購入限定

まずは試してみたい

という⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(ミディベージュサポーター)

・クッション 3個(S・M・L各サイズ1個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※スターターキット ライトをご選択の方はミディベージュサポーターのみとなります。

スターターキット

普段の⽣活でしっかり

使いたい⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(次の項目で種類・サイズを選択ください)

・クッション 6個(S・M・L各サイズ2個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※コットンの特注サイズは現在在庫切れです。