このページの監修医師

このページの監修医師

腟に圧迫感があり、子宮脱・骨盤臓器脱が疑われるものの、「受診するのは恥ずかしい」とお悩みではありませんか。

骨盤臓器脱は、腟内の違和感だけでなく排尿・排便障害も現れることがある疾患です。

軽症であれば、骨盤底筋群のトレーニングや生活習慣の改善により、悪化の予防や症状の軽減が望めます。症状が進行している場合は、医療機器の使用や手術を検討します。自身に合った方法での治療が重要です。

本記事では、子宮脱・骨盤臓器脱の原因や検査方法について解説します。予防・治療方法も紹介するので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

子宮脱は、骨盤臓器脱の一種です。骨盤臓器脱とは、膀胱・子宮・直腸などが腟から体外へ出てくる疾患で、臓器を支える筋肉や靭帯の緊張が弱まることで発症します。

中高年以降の人や出産経験のある方は発症リスクが高く、女性であれば誰にでも起こりうる現象です。

骨盤臓器脱のタイプや症状、ステージについて詳しく解説します。腟に違和感があり、「子宮脱ではないか」と不安を抱えている方は参考にしてください。

骨盤臓器脱は、腟から脱出している臓器によって主に4つのタイプに分かれます。各タイプの概要は、以下のとおりです。

| タイプ | 概要 |

|---|---|

| 子宮脱 | 子宮が一部または全て脱出している |

| 腟断端脱 (ちつだんたんだつ) |

子宮摘出後に腟の最奥部の組織(腟断端)が体外に出てくる |

| 膀胱瘤 | 膀胱の位置が下がって腟の前壁とともに体外に出てくる |

| 直腸瘤 | 直腸が垂れ下がり腟の後壁とともに体外に出てくる |

腟断端脱は、子宮摘出により空いたスペースに入り込んでいた臓器が一緒に出てくる場合もあります。子宮の上部にある小腸が腟断端に入り込むケースが多く、小腸瘤とも呼ばれます。

骨盤臓器脱では、複数の臓器が同時に脱出していることも珍しくありません。

子宮脱を含む骨盤臓器脱の主な症状は、以下のとおりです。

・腟の圧迫感や充満感

・排尿障害

・便秘・排便困難

・腰痛

・性交時の痛み

腟内の違和感は、歩行時や腹圧がかかる動作をした際に現れやすいといえます。朝よりも夕方以降に症状が悪化し、横になると軽症化することも特徴です。

骨盤臓器脱のタイプによって、見られる症状が以下のとおり異なります。

子宮脱や膀胱瘤になると、尿のコントロールが難しくなり、頻尿・残尿感・尿漏れ・排尿困難といった排尿障害が現れます。膀胱に溜まった古い尿を排出できない状態が続くと、腎臓に炎症を起こす恐れがあるため危険です。

便秘や排便困難は、直腸瘤で見られる症状です。便を出そうといきむことで、直腸が腟からさらに脱出し、排便に悪影響を及ぼします。

骨盤臓器脱が進行すると、脱出した部分が下着と擦れて出血や炎症を起こすことがあります。腟に異変を感じた際は、すみやかに受診しましょう。

骨盤臓器脱は、腟からの臓器の突出具合に応じて、以下の4ステージに分類されます。

| ステージ1 | 腟口から-1cm以内 (内診で初めてわかる) |

|---|---|

| ステージ2 | 腟口から-1〜1cm突出 |

| ステージ3 | 腟口から1cm以上突出 |

| ステージ4 | 腟から臓器が完全に脱出 |

骨盤臓器脱が進行すると、臓器が徐々に下がり、腟口に近づいていきます。ステージ2以降では自覚症状が現れる方も多く、患部の状態によっては治療が必要です。

出産を経験していると、ステージ1になっている可能性があります。自覚症状がないケースもあるため、不安な方は医療機関に相談しましょう。

子宮脱・骨盤臓器脱の原因は、以下のとおりです。

・妊娠・出産

・生活習慣や立ち仕事による慢性的なダメージ

・加齢

骨盤を支える筋肉や靭帯にダメージのかかる動作を繰り返すと、臓器が徐々に下がっていき、骨盤臓器脱を引き起こす可能性があります。

子宮脱・骨盤臓器脱の原因に心当たりがある方は、リスクの高い状態です。しかし、原因のなかには避けられない要素も含まれます。リスクの高さを自覚し、自身の健康により関心を持つことが大切です。

妊娠・出産は、子宮脱や骨盤臓器脱につながる大きな原因です。

自然分娩の場合、赤ちゃんは産道を通過して腟から体外に出ます。胎児が産道を通過する際は、周囲の骨盤底筋群に大きな負荷がかかるため、筋膜や靭帯が損傷しかねません。

出産経験が多い方ほど、骨盤底筋群へのダメージが蓄積され、骨盤臓器脱につながります。骨盤臓器脱は出産後すぐに発症するわけではなく、更年期症状が出る頃から増え、60代がピークです。

若い方でも骨盤底筋群が弱い場合は、妊娠時に子宮脱になるリスクがあります。妊娠による女性ホルモンの影響で筋肉が緩んだり、赤ちゃんの重みが子宮に加わったりするため、支えられなくなることが原因です。

妊娠中に腟口に違和感がある方は、担当の医師に相談しましょう。

子宮脱・骨盤臓器脱の原因の1つは、生活習慣や立ち仕事による慢性的なダメージです。

日頃の生活で、運動習慣がなかったり、食生活が乱れていたりする場合は、肥満や便秘になりやすくなります。肥満や便秘の人は、骨盤底筋群に負荷がかかりやすく、骨盤臓器脱の発症リスクが高まります。

以下の職業のように長時間の立ち仕事や重いものを持つ作業をしている方も、継続して骨盤底筋群に力を加えている状態です。

・飲食店のスタッフ・アパレル店員・美容師

・保育士や介護士

・工場の現場作業員

筋肉への負荷が続くことで、徐々に骨盤臓器脱を発症します。仕事はなかなか変えられないため、リスクを認識し、骨盤臓器脱が発症・悪化しないように予防することが肝心です。

加齢も、子宮脱・骨盤臓器脱につながる原因の1つです。

女性が更年期を迎えると、女性ホルモンの分泌量が減少し、骨盤底筋群の力が弱まります。女性ホルモンには、筋肉の弾力や靭帯の柔軟性を保つ働きがあります。弾力を失った骨盤底筋群が緩み、子宮や直腸などを支えられなくなることが、骨盤臓器脱を発症する原因です。

早ければ30代後半から更年期の症状が出るため、若いからといって油断は禁物です。

軽症の骨盤臓器脱は基本的に自覚症状がないため、がん検診のような内診を受ける機会があるときに、状態を確認してもらうことを推奨します。

子宮脱・骨盤臓器脱の検査方法は、以下のとおりです。

・問診

・内診

・超音波検査

・尿検査

・MRI検査

問診では、妊娠・出産の経験回数や閉経の有無、病歴などを確認します。問診後に、骨盤臓器脱の状態を直接確認する方法が内診です。内診では、クスコと呼ばれる器具を腟内に挿入し、動かすことで骨盤臓器脱の進行度合を確認します。

排尿に問題がある場合は、超音波検査・尿検査・MRI検査で骨盤内の病変や残尿の有無をチェックします。

子宮脱・骨盤臓器脱が疑われる際は、泌尿器科または婦人科で検査を受けましょう。

子宮脱・骨盤臓器脱は、以下のような方法で予防や治療ができます。

・骨盤底筋群のトレーニング

・生活習慣の改善

・装具療法

・フェミクッションの活用

・手術

現時点で子宮脱の自覚症状がない場合でも、さまざまな原因で骨盤底筋群は衰えていくため、予防法を身につけることは重要です。

一度体外に出てしまった臓器は、自然に元に戻ることはありません。すでに臓器の脱出が見られる方は、生活の質を下げないためにも治療を検討しましょう。

子宮脱・骨盤臓器脱の予防・治療方法の1つが骨盤底筋群のトレーニングです。以下のようなトレーニングで骨盤底筋群を鍛えられれば、臓器の下垂を防止可能です。

1.肛門と腟をゆっくりと締める

2.5秒間ほど締め続けたあと緩める

3.1と2を5回繰り返す

1〜3の動作を1日10セットほど繰り返します。10セット行なっても疲れない場合は、回数を増やすことで骨盤底筋群をより鍛えられます。肛門と腟を5秒間締める動作がつらい方は、最初は時間を短くし、徐々に増やしていくと良いでしょう。

ただし、骨盤底筋群ではなく腹筋に力が入っているケースもあるため、注意してください。腹筋に力を加えると、重い荷物の持ち上げ動作と同じ状態で、骨盤底筋群に負荷をかけてしまいます。

骨盤底筋群のトレーニングは、立位・座位のほか仰向けなど、さまざまな体勢で行えます。日常生活のなかでこまめに実施し、継続することが大切です。

生活習慣の改善も、子宮脱・骨盤臓器脱の予防・治療方法の1つです。

骨盤底筋群にダメージを与える行為を避ければ、骨盤臓器脱の症状改善や発症リスクの低下が見込めます。重い荷物を運ぶ際は、呼吸を止めて腹圧を上げないように注意し、肛門や腟をしっかりと引き締める感覚を意識して持ち上げましょう。

肥満は、自身の体重で日常的に骨盤底筋群に負荷をかけています。便秘がちな方も、排便時に腹圧がかかりやすいため注意が必要です。こまめに運動し、食物繊維の豊富な食事を心がけることで、肥満や便秘は改善できます。

骨盤臓器脱の発症・悪化を防止するには、生活習慣の見直しが大切です。

装具療法は、医療器具を使用した子宮脱・骨盤臓器脱の治療方法です。

ペッサリーと呼ばれるリング状の装具を腟内に挿入し、子宮をはじめとした臓器の下垂を防止します。ペッサリーは、多様な大きさの用意があり、患者さんに適合するサイズが選択されます。

ただし、永続的には使えず、定期的な交換が必要です。2〜3ヵ月に1回の頻度で交換します。

ペッサリーを挿入している時間を減らし、体への負担を軽減するために、患者さん自身で着脱するよう勧めるクリニックもあります。

ペッサリーは、骨盤臓器脱の症状を簡単に改善できる反面、出血や感染などのリスクがある点がデメリットです。メリット・デメリットを理解したうえで、治療方法を選択しましょう。

フェミクッションは、子宮脱・骨盤臓器脱の予防や治療を目的に開発された医療機器です。クッションをホルダーに固定して腟口に当て、サポーターで支える構造で、下着のような見た目をしています。

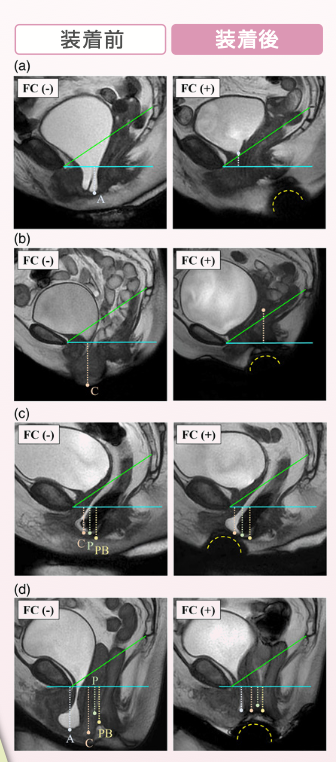

フェミクッション装着前後の臨床試験結果を紹介します。以下のMRI画像は、上から順に(a)膀胱瘤・(b)子宮脱・(c)腸瘤と直腸瘤・(d)完全な外反の代表症例です。

出典:Magnetic resonance imaging evaluation of the effectiveness of FemiCushion in pelvic organ prolapse|Obstetrics & Gynaecology

フェミクッション(黄色の点線)が臓器の脱出を抑えていることがわかります。

フェミクッションは患者さん個人で購入でき、通院の必要はなく、簡単に使い始められます。手術による根治治療のために皮膚を切開したり、体内へペッサリーを挿入したりしないため、出血や炎症を起こす心配もありません。

フェミクッションを着用すると症状がすぐに緩和されるので、すでに痛みや不快感がある方にもおすすめです。洗うことで繰り返し使用でき、経済的で衛生的な商品です。

骨盤臓器脱の発症・悪化リスクが高い方は、ぜひフェミクッションを活用して予防や治療をしましょう。

子宮脱・骨盤臓器脱を根本的に治療するためには、以下のような手術が必要です。

| 術式 | 内容 |

|---|---|

| 腟式子宮全摘術 + 腟壁形成術 |

子宮摘出後に骨盤内の臓器を支える組織を縫縮する |

| 腟閉鎖術 | 腟壁を縫い合わせて閉じる |

| 経腟メッシュ手術 (TVM手術) |

人工素材のメッシュを挿入して下垂した臓器を支える |

| 腹腔鏡下仙骨腟固定術 (LSC手術) |

1.子宮の一部を切除する 2.下垂する臓器と腟壁の間にメッシュを挿入する 3.メッシュの一端を仙骨に固定して臓器を引き上げる |

術式によりメリット・デメリットは異なり、患者さんの病歴や内服薬の種類などによっても適した方法が異なります。医師と相談のうえ、自身に合った術式を選ぶことが大切です。

子宮脱・骨盤臓器脱でお悩みの方は、フェミクッションをご活用ください。

フェミクッションは下垂した臓器の脱出を抑え、腟の痛みや不快感といった症状の緩和が期待できます。国の認定を受けた信頼できる医療機器です。

さまざまな患者さんが快適に使用できるよう、多くのサイズを取りそろえています。骨盤臓器脱で困っているものの、「手術は避けたい」「体に負担をかけたくない」とお考えの方は、フェミクッションの購入をご検討ください。

フェミクッションを購入する

永尾 光一 先生

一般社団法人日本精索静脈瘤協会 理事長

医療法人社団マイクロ会 理事長

銀座リプロ外科 院長

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻。その後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する(2つの基本領域専門医を取得)。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役

三井 桂子

株式会社三井メディカルジャパン 代表取締役。日本における女性疾患についての認知や理解度の低さに危機感をおぼえ、医療機器開発に着手。子宮脱をはじめとする骨盤臓器脱の治療に用いる「フェミクッション」を開発し、三井メディカルジャパンを通じて発売。

目次1 三井社長についての質問2 フェミクッション開発経緯3 三井社長の想い4 フェミクッションの効果・優位性4.1 当社の提携医療機関5 今後の展望6 患者さんへのメッセージ 三井社長についての質問 本日は、三井メ…

続きを読む50代を迎えて精神的な不調や腟の違和感が表れ始め、「更年期症状ではないか」と不安を感じていませんか。 エストロゲン(女性ホルモン)低下は加齢といった原因で起こり、多くの女性がさまざまな症状を経験します。…

続きを読む「子宮脱のような症状があるけれど、何科を受診すれば良いかわからない」とお困りではありませんか。 近年、女性特有の悩みである子宮脱のような骨盤臓器脱を治療できる診療科が増えてきています。しかし、骨盤臓器…

続きを読むFemicushion™: UNICAMP – Urology Department – Campinas – Brazil 目次1 要旨1.1 導入と目的1.2 患者 […]

続きを読むスターターキット ライトネット購入限定

まずは試してみたい

という⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(ミディベージュサポーター)

・クッション 3個(S・M・L各サイズ1個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※スターターキット ライトをご選択の方はミディベージュサポーターのみとなります。

スターターキット

普段の⽣活でしっかり

使いたい⽅に!

セット内容

・サポーター1枚(次の項目で種類・サイズを選択ください)

・クッション 6個(S・M・L各サイズ2個)

・布製ホルダー(フリーサイズ3枚)

・洗浄栓

※コットンの特注サイズは現在在庫切れです。